Dal 27 al 31 agosto Berlino ha ospitato “Berlin Atonal”, festival, da tanti anni ormai, punto di riferimento per le arti sperimentali. Noi c’eravamo: dal Main Stage al Tresor fino al Third Surface, ecco i nostri momenti preferiti e alcune riflessioni.

Quando mi sono trasferita in Germania, ormai cinque anni fa, una delle prime cose che, da italiana, mi è saltata all’occhio è stata proprio l’A-M-O-R-E e l’ossessione per la “dolce vita” italiana. Quel lifestyle idealizzato, romanzato all’estremo, quasi inarrivabile per chi invece è cresciuto immerso nella stereotipata German Angst. Quindi se il Bel Paese viene raccontato come passione, bellezza e — per usare un termine instagrammabile — “vita lenta”, la Germania viene spesso ridotta a freddezza, grigiore, regole e assertività. Ma, come sempre, la verità sta nel mezzo.

Così come l’Italia non è solo una scena eterna di Vacanze Romane (basta viverci per poco più di una settimana per accorgersene), anche la Germania non è fatta solo di persone introverse e ansia per aver sbagliato la dichiarazione dei redditi. Anzi, a dirla tutta, la mia esperienza personale si discosta per la maggiore da quest’immagine “allemand” cupa e asettica.

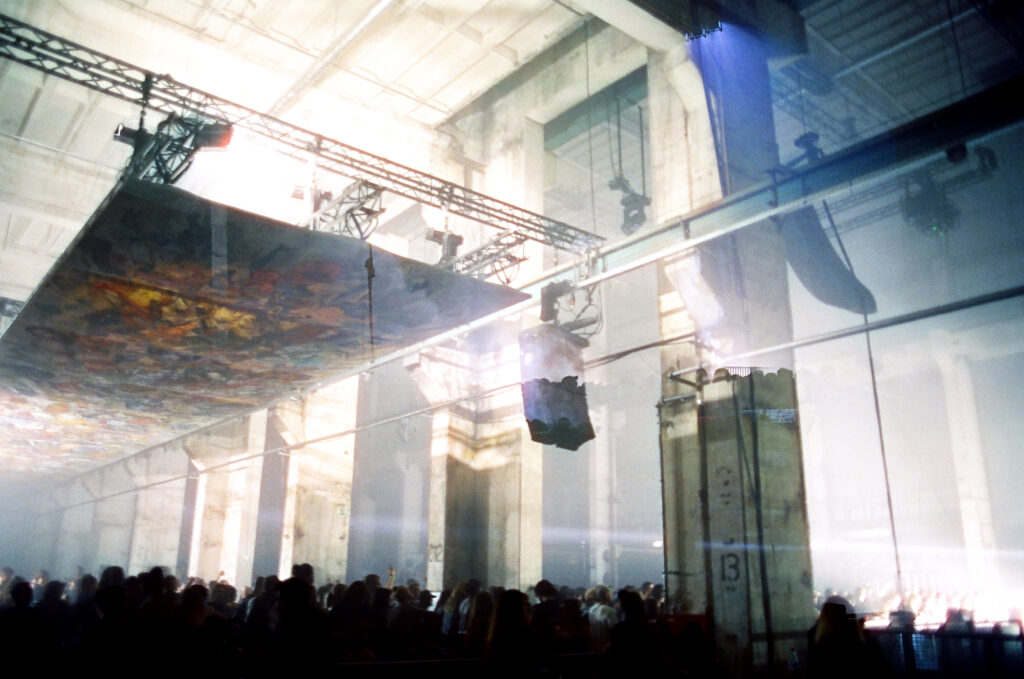

Anche se la sensazione che si prova, soffermandosi un attimo sugli interni del Kraftwerk Berlin, è proprio quella: desolazione post-industriale, stanze ampie, pareti di calcestruzzo. Interessante pensare che, esattamente fino a 10 giorni prima dell’inizio di Berlin Atonal, nell’ex centrale elettrica si poteva visitare l’installazione “The Quiet Space”. No performance art, no musica, no foto/immagine di alcun tipo. Solo la possibilità di varcare questo enorme spazio vuoto e immergersi in un silenzio, in questo caso, quasi “assordante”. Un altro riflesso della German Angst, insomma.

Berlin Atonal, dal 27 al 31 agosto, riesce ancora una volta a riempire questo spazio non solo con live musicali di artisti di grande caratura internazionale, ma anche con un pubblico variegato che non vede l’ora di meditare con dell’ambient sperimentale. E che da mezzanotte si scatena al Tresor. Abbiamo partecipato al festival berlinese dal 28 al 30 agosto. Ecco i nostri momenti preferiti, riflessioni e commenti.

Le nostre picks del Main Stage

Il Main Stage del Kraftwerk si accende di volta in volta con performance da dieci e lode. Tra le più intense c’è quella di Carrier, che con le sue texture vibranti dà corpo allo spazio monumentale della sala: bassi intrecciati, percussioni irregolari e pad evanescenti costruiscono un paesaggio sonoro in continua trasformazione. Le luci, bianche ed essenziali, lasciano spazio a proiezioni di mani che si muovono veloci, come se la musica potesse davvero essere toccata, manipolata. Un’esperienza multisensoriale.

Rashad Becker, invece, porta l’ascolto verso territori più stranianti. Voci sintetiche, illusioni psicoacustiche e spostamenti spaziali generano un documentario sonoro impossibile, dove il suono sembra quasi muoversi da solo, indipendente dall’artista.

La presenza dell’artista, invece, è cruciale in GRIEND, esibizione in collaborazione tra Rainy Miller e Puce Mary, dove il palco si fa rito. Atmosfere fratturate e distorte incontrano fragilità emotiva: Rainy Miller scende tra il pubblico e recita come in un sermone — “Do you believe in life after death?” — brividi che si amplificano sotto luci viola e architetture sonore spezzate. La musica diventa corpo collettivo, impatto fisico, liturgia condivisa.

Sembra di partecipare a un rito religioso anche durante l’esibizione di Sofii. Il suo set è etereo, a tratti punteggiato da synth che ricordano la retro-synthwave. La voce, angelica e morbida, galleggia tra pop sospeso e nebbie elettroniche, come una Florence Welch in chiave ambient. Poi arriva la sorpresa: un sample di Bonita di J Balvin. “Se pone caliente cuando escucha este perreo”. Ce lo aspettavamo? No. Ci è dispiaciuto? Neanche.

Dall’ironia si passa al buio con Ego Death, il progetto di Aho Ssan e Resina. Il violoncello si piega e si deforma, avvolto da elettroniche dense e abrasive. È una musica che sembra smontare la percezione stessa di chi ascolta: sembra davvero la morte dell’ego. L’io si frantuma, si dissolve. Momenti di pathos si alternano a improvvisi climax, l’impatto è viscerale e drammatico.

E quando il silenzio sembra prendere il sopravvento, arriva la scossa finale: Amnesia Scanner con Freeka.tet e il loro S.L.O.T.H.. Un set che travolge con ritmi taglienti, accelerazioni drum’n’bass. Le voci chipmunks e le nuances hyperpop ricordano i Two Shell e contribuiscono a un effetto straniante, un cortocircuito sensoriale che tiene il pubblico in tensione. Tutto converge in ritmi techno finali: è energia, caos, liberazione.

Una menzione speciale: Djrum incanta il Tresor

Djrum è tornato quest’anno con Under Tangled Silence (aprile 2025), un album che intreccia pianoforte improvvisato, strumenti acustici e ritmiche da club. Un lavoro che mostra la sua capacità di collocarsi a metà strada tra intimità ed energia da dancefloor.

Al Tresor questa doppia anima si sente tutta. Il set parte lento, con atmosfere dubstep morbide, quasi rilassate, e cresce poco a poco. Breaks e jungle si mescolano a momenti di cassa dritta, le percussioni si infittiscono, la tensione sale fino a sfiorare techno e passaggi trancy. Il pubblico si “scalda” lentamente, bisogna ammetterlo, ma tutto cambia quando il set prende quota.

Third Surface: la vera chicca di Berlin Atonal 2025

Third Surface va immaginato così: una sala che ricorda quasi l’atmosfera di un cabaret café, con tavolini e sedie, ma dotata anche di uno spazio libero davanti al palco per chi non trova posto a sedere o preferisce vivere lo spettacolo in piedi, nel “parterre”. Il punto chiave di Third Surface è la varietà della coulisse: se il Main Stage pone il focus su ambient sperimentale e bpm dilatati, qui si passa dall’art-rock di YHWH Nailgun al ravetton di Verraco e Lechuga Zafiro.

YHWH Nailgun, band americana nata durante il lockdown, offre una performance che spazia, appunto, tra art-rock, post-punk, noise e che in qualche modo ricorda anche le vibes di Model/Actriz. Sembra, per la durata della performance, di trovarsi in un pub underground est-europeo (chi è stato a Varsavia al “Chmury” capirà. Per chi non ci è mai stato e ci andrà dopo aver letto questo articolo, prego).

Con DJ Marcelle, invece, è come partecipare a una festa improvvisata in un loft pieno di dischi impilati ovunque: caotica, imprevedibile, ma magnetica. Così il dub giamaicano si fonde con la techno, frammenti di jazz si alternano a suoni africani, fino a momenti di club leftfield che spiazzano e accendono la platea. Non c’è un genere che prevale: ogni transizione è un piccolo cortocircuito, un plot twist che disorienta e rende l’esperienza ancora più intensa.

E poi Verraco e Lechuga Zaffiro presentano in World Premiere “Hyperverbena”. Il live si apre con frammenti di deconstructed club e noise, passa a dubstep e si infiamma con ritmi reggaeton virati in chiave rave(tton), alternati a momenti di cassa dritta. L’energia è continua, instabile, viscerale. Lechuga Zafiro suona percussioni dal vivo, spingendo ancora di più sulla fisicità del set, mentre Verraco plasma e ricompone i suoni al mixer. È un dialogo costante, febbrile, che gioca con le identità musicali del Sud globale, trasformando il dancefloor in un terreno di collisioni sonore.

Ecco perché, a nostro avviso, Third Surface è la scoperta migliore di questa edizione del festival berlinese. Il concetto iniziale è semplice: simulare un salotto rallentato, un rifugio dalla frenesia, uno spazio per offrire un ascolto diverso, più intimo e concentrato. Non è detto che lo si possa fare solo con musica convenzionalmente “meditativa”: è possibile anche con il rock, con la techno, con il reggaeton. Si tratta di trovare il proprio spazio nel mondo per fermarsi a pensare, per godere i suoni, per ricongiungersi — se vogliamo essere poetici — con se stessi.

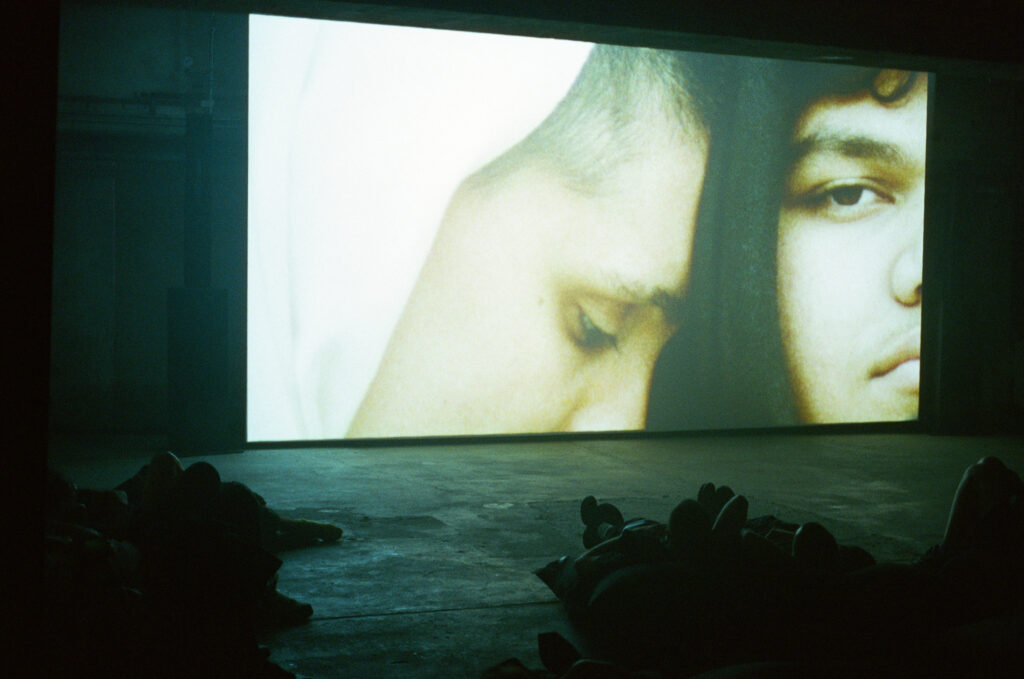

Accanto ai palchi, c’è spazio anche per delle capatine nella Projektionsraum. Qui, tra le proiezioni, si incontrano lavori come quelli di Noor Abed, che portano con forza una critica sociale e politica diretta, dando spazio alla cultura e al popolo palestinese. A Night We Held Between (2024) e our songs were ready for all wars to come (2021) intrecciano folklore, archivi sonori e paesaggi per reclamare storie, spazi e forme di comunità cancellate dalla violenza coloniale e neoliberale.

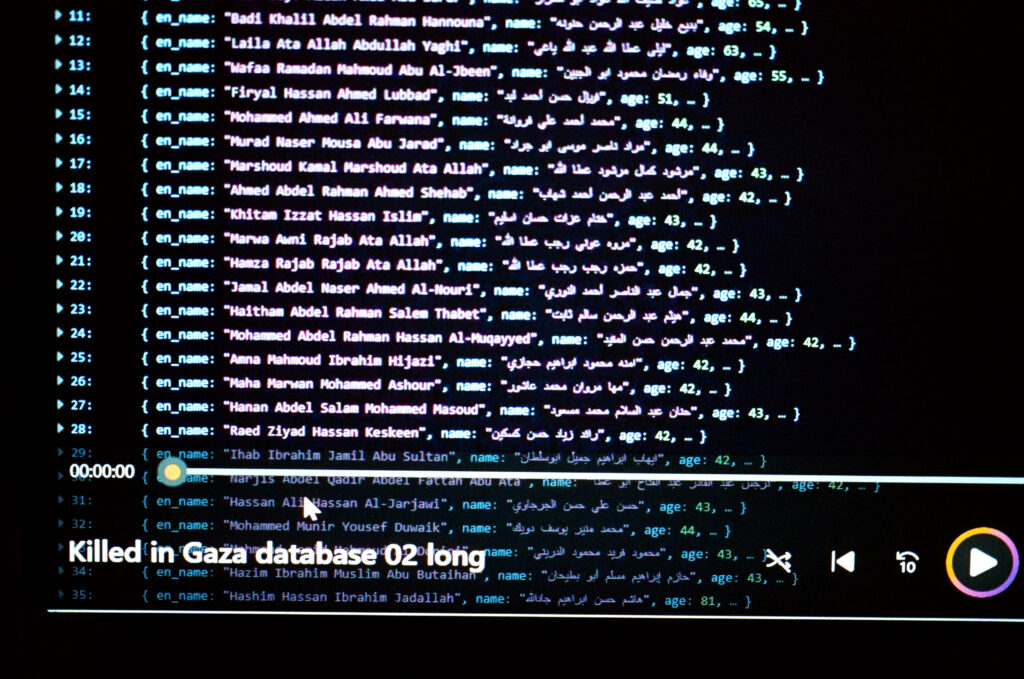

Un ulteriore livello del festival, che non si limita alla musica ma dimostra come Atonal non sia mai del tutto “apolitico”, evidenziando sempre una chiara consapevolezza del contesto esterno. Di fronte al genocidio in corso a Gaza da parte di Israele, dare spazio alla cultura e alla voce del popolo palestinese, denunciando gli orrori che vi accadono, significa lanciare un messaggio forte: prendere posizione. Questo, al di là delle tante ipocrisie presenti in parte nel mondo delle arti e dello spettacolo, che continua a illudersi e a ripetersi che l’arte non abbia nulla a che fare con la politica.

Ritornando alla slow life…

Berlin Atonal vuole opporsi alla German Angst. Lo fa con le texture ambient del Main Stage, lo fa con Djrum al Tresor che non si limita alla cassa dritta, lo fa con Third Surface che permette di “chillare” con un cocktail al tavolo mentre si ascolta musica. E succede proprio al Kraftwerk, un’ex centrale elettrica che incarna la faccia più “dura” e veloce della Germania.

La interpreto così la slow life tedesca — o deutsche vita lenta, per fare i simpatici — quando la società ci vuole al 100% performanti in ogni giorno, quando si vive in un Paese dove la velocità è quasi un valore standard, in una città dove il focus della cultura musicale è la techno, è importante cercare un luogo in cui ci si può fermare, chiudere gli occhi, e godersi orizzonti musicali diversificati. È cruciale avere un’alternativa, un rifugio, una safe zone.

Kudos a Berlin Atonal perché, dopo tanti anni, continua a reinventarsi e a creare spazi per innumerevoli generi musicali, dimostrando che la sperimentazione nelle arti è davvero trasversale. E che può far partire perfino il perreo.